picture alliance

picture alliance

Olympia-Stadt 2018 – Was bringt Pyeongchang?

- Marco Heibel

![]() Mit gerade einmal 45.000 Einwohnern wird Pyeongchang (bedeutet „Friede und Gedeihen“) eine der kleineren Olympiastädte der Geschichte werden. Die Vergabe in die 180 Kilometer von Seoul entfernte Stadt markiert auch einen leichten Gegentrend. Immerhin wurden die letzten fünf Winterspiele allesamt an Groß- oder Millionenstädte (Nagano, Salt Lake City, Turin, Vancouver, Sotschi) vergeben.

Mit gerade einmal 45.000 Einwohnern wird Pyeongchang (bedeutet „Friede und Gedeihen“) eine der kleineren Olympiastädte der Geschichte werden. Die Vergabe in die 180 Kilometer von Seoul entfernte Stadt markiert auch einen leichten Gegentrend. Immerhin wurden die letzten fünf Winterspiele allesamt an Groß- oder Millionenstädte (Nagano, Salt Lake City, Turin, Vancouver, Sotschi) vergeben.

Ist Olympia in der Großstadt wieder out?

Bei Sommerspielen seit jeher üblich, suchte das Internationale Olympische Komitee (IOC) in den letzten Jahren auch bei Winterspielen vermehrt die Nähe zu den Ballungsräumen. Dort pulsiert das Leben, dort kann man viele Touristen unterbringen und ihnen auch neben dem Sport jede Menge bieten. Genau das waren die Vorzüge von Turin 2006, Vancouver 2010 oder des letztlich gescheiterten deutschen Bewerbers aus München für die Spiele 2018. Das „Provinznest“ Pyeongchang hinkt in dieser Hinsicht hinterher.

Allerdings bergen Winterspiele in der Großstadt auch den Nachteil, dass die Wege lang werden können: Hallen kann man in der Stadt bauen, Skipisten und Loipen liegen aber teilweise weit außerhalb. Vergibt man die Spiele in eine Metropole, erhalten sie oft zwei Zentren. Biathleten und Eisschnellläufer begegnen einander allenfalls bei der Eröffnungsfeier oder im Fernsehstudio, sie wohnen aber nicht im gleichen Olympischen Dorf.

Hinzu kommt, dass die Städte nicht immer Schnee garantieren. Turin und Vancouver waren von der weißen Pracht jedenfalls nicht im Übermaß gesegnet. Das „Winterspiele-Feeling“ leidet darunter.

„Mittelgebirge“ rund um Pyeongchang kein Gegenargument

In dieser Hinsicht hatte München relativ wenige Argumente gegen die Bewerbung aus Pyeongchang. Die südkoreanische Stadt liegt auf rund 700 Metern Höhe und ist im Februar mit Durchschnittstemperaturen von minus 5°C am Tag und minus 10°C in der Nacht im langjährigen Mittel ziemlich schneesicher. Auch wenn die Gebirgszüge rund um Pyeongchang die 1.000 Meter-Marke kaum überschreiten, sind dort selbst alpine Ski-Wettbewerbe ohne Weiteres möglich. Schließlich macht der Ski-Weltcup-Zirkus u.a. auch im Bayerischen Wald Station, wo die Berge nicht viel höher sind.

Natürlich muss man auch in Pyeongchang reisen, doch in puncto Verkehr und Transportkonzept wurde die südkoreanische Bewerbung vom IOC im Working Group Report aus dem Jahr 2010 besser eingestuft als die von München (Die Bewerbungen der beiden Städte wurden übrigens in fast allen Bereichen ähnlich gut bewertet. Hier für Interessierte der Report zum Download)

Kommen die Südkoreaner mit dem Großereignis Olympia klar?

Das Land hat bereits Erfahrungen mit Sportgroßereignissen. 1988 fanden die Olympischen Sommerspiele in Seoul statt, 2002 war Südkorea Co-Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft, und im August dieses Jahres steigt in Daegu die Leichtathletik-WM. Auch die Olympiastadt von 2018 ist bereits erfahren: In Pyeongchang finden seit ein paar Jahren u.a. Biathlon-Weltcups statt, 2009 war man sogar Gastgeber der Weltmeisterschaft.

Die Events waren immer top organisiert, aber gerade bei der Biathlon-WM vor zwei Jahren kam keine rechte Stimmung auf. Auch die Wetterverhältnisse spielten damals nicht mit, auf den Schnee war kein rechter Verlass. Doch wie die Fußball-WM 2002 schon gezeigt hat, werden die Koreaner zumindest für die Stimmung sorgen, wenn es darauf ankommt. Ob sie echt ist und von Herzen kommt, sei dahin gestellt. Der für deutsche Ohren lustige Anfeuerungsruf „Oh, pisse Korea“ (Vorwärts Korea) wird aber sicher das eine oder andere Mal zu hören sein. Die Unterstützung aus der Bevölkerung ist jedenfalls da: Laut einer Umfrage des IOC aus dem Jahr 2009 befürworten 87 Prozent der Südkoreaner die Spiele.

War die Entscheidung für Pyeongchang politisch oder finanziell beeinflusst?

Die Spielregeln bei der Vergabe von Großereignissen haben sich geändert – unabhängig davon, ob unter der Hand Gelder fließen. Früher wurden Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften in die großen Traditionsländer vergeben, wo eine tolle Organisation, volle Arenen und eine fantastische Stimmung garantiert waren. Und auch 2018 hätte man in München mit Sicherheit eine stimmungsvolle und top organisierte Veranstaltung gehabt.

Mittlerweile haben sich die Interessen jedoch verschoben, ebenso wie die Märkte, die einst eben nur in Europa und Nordamerika lagen. Eine drittes „No“ in Serie hätte das IOC Pyeongchang und damit dem immer noch wachsenden asiatischen Markt kaum zumuten können. Außerdem wird Asien 2018 seine ersten Olympischen Winterspiele seit 20 Jahren erhalten. Man könnte die Entscheidung also auch mit einer gewissen Kontinentalrotation begründen.

Dennoch wurde im Vorfeld der Vergabe viel spekuliert, auch Korruptionsvorwürfe wurden laut. So wurde das Organisations-Komitee der Pyeongchang-Bewerbung im November 2010 von der IOC-Ethik-Kommission verwarnt, weil die koreanischen Großkonzerne Korea Air und Samsung (letzterer ist nebenbei auch ein großer IOC-Geldgeber) Sponsorenverträge mit der Internationalen Eislauf-Union bzw. dem Internationalen Ruderverband abgeschlossen hatten. Und deren Vorsitzende, Denis Oswald und Ottavio Cinquanta, haben auch einen Sitz im IOC-Exekutivkomitee – jenem Organ, das über die Vergabe Olympischer Spiele entscheidet…

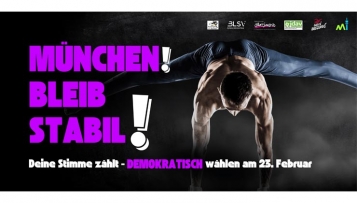

Bei aller Mauschelei ist aber auch Fakt, dass Pyeongchang eine exzellente Bewerbung abgegeben hat. Und was München angeht: Vielleicht zahlt sich auch hier Beharrlichkeit aus. Die Koreaner haben es vorgelebt, bei ihnen klappte es im dritten Anlauf. Womöglich haut es bei München ja bereits im zweiten Versuch hin. „München 2022“, das hätte schon was. Dann würden sich nämlich auch die Sommerspiele an gleicher Stelle zum 50. Mal jähren.